|

|

|

|

Deauville est une commune française du département du Calvados, en Normandie. Cité balnéaire récente, Deauville n’en est pas moins une ville avec un passé prestigieux et riche en rebondissements. Des marais insalubres aux investigations immobilières du Duc de Morny, la ville connait un essor décisif avec l’arrivée du chemin de fer. A la fin du XVIII siècle, l’enthousiasme ne s’arrêtera pas et pendant les années folles, elle continue de perdurer. Cet article vous permettra de revenir sur les moments marquants de l’histoire de la ville  Le boulevard Cornuché

Station balnéaire normande, elle est considérée, avec son casino, ses palaces, ses villas classées, ses champs de courses, ses ports de plaisance, son palais des congrès, son Festival du cinéma américain, ses golfs et ses discothèques comme l'une des villes les plus prestigieuses en France1. Sa plage est également réputée pour ses parasols aux couleurs orange, rouge, bleu et vert selon les secteurs (fabrication artisanale de la région) avec le fameux nœud deauvillais qui assure leur maintien beaucoup plus esthétique que le nœud de vache. Elle attire chaque année des milliers de touristes, notamment des Parisiens en raison de sa relative proximité géographique (environ 200 km), ce qui lui vaut d'être surnommée le « 21e arrondissement de Paris » grâce à l'autoroute et au chemin de fer. Sa réputation de station de luxe lui vaut d'être fréquentée régulièrement par de nombreuses célébrités du cinéma, de la musique, de la télévision, de la mode, et du monde économique et politique. Dans sa géographie, la commune est située à l'embouchure de la Touques qui la sépare de Trouville-sur-Mer, et s'étend en partie le long du fleuve. Un pont relie les deux communes. D'un point de vue traditionnel, elle est au nord du pays d'Auge et d'un point de vue touristique, elle est située sur la Côte Fleurie.  Eugène Boudin

Jouxtant au sud-ouest celle de Trouville-sur-Mer, l'agglomération est à 13 km au nord-ouest de Pont-l'Évêque, à 16 km au sud-ouest de Honfleur, à 17 km au nord-est de Dives-sur-Mer et à 42 km au nord-est de Caen. L'environnement de la commune est caractérisé par une longue plage de sable, résultant de l'érosion des falaises de calcaire oolithique. En retrait s'étendent, d'une part, la vallée de la Touques et, d'autre part, des collines qui constituent le paysage typique du pays d'Auge. Pendant l'Ancien Régime, le village est construit sur la hauteur du mont Canisy, prébende de l'évêché de Lisieux durant l'Ancien Régime. L'activité était agricole, faite d'élevage et de culture, notamment de sainfoin. Sur les hauteurs, un peu à l'écart du village, juste à la limite actuelle entre Deauville et Saint-Arnoult sur les terrains de l'actuel New Golf, étaient visibles, il y a encore peu, les ruines du château de Lassay, décrit par l'historien et archéologue Arcisse de Caumont qui affirme qu'il était encore pratiquement intact en 1830. Ce château a été construit en 1676 par Armand de Madaillan, comte de Lesparre, marquis de Lassay. Bien en cour à Versailles, alors qu'il courtisait la duchesse de Montpensier, comtesse d'Auge, possessionnée à Honfleur, il s'était dit propriétaire du plus superbe des châteaux normands et l'invita à s'y rendre. C’était un peu enjoliver la réalité, le château n’était alors qu’un simple manoir, il était en cela fidèle à ses origines gasconnes. La duchesse ayant accepté, l'histoire prétend qu'il partit alors sur ses terres et se lança dans la construction d'une demeure de rêve, édifiée en un peu plus d’un mois, qui ne verra finalement jamais la venue de son inspiratrice. Louis XIV fait des paroisses de Benerville, Tourgéville, Saint-Arnoult et Deauville un fief sous le nom de Montcanisy. C'est son fils, comte puis marquis de Lassay, qui fait construire à Paris l'hôtel de Lassay, aujourd'hui résidence du président de l'Assemblée nationale. Le domaine de Montcanisy devient par héritage de sa petite fille, Adelaïde-Geneviève-Félicité d’O, la propriété du duc de Brancas-Lauraguais. Le duc y donna de somptueuses fêtes en faveur de Madame du Barry, favorite de Louis XV, mais aussi plus tard pour Sophie Arnould (1744-1802), cantatrice à l'opéra de Paris et sa maîtresse. Le château fut vendu pour la somme de 85 000 francs en 1824 à un parisien du nom d'Auger qui le laissa se dégrader. Lors de la division administrative du territoire français, la commune est intégrée à l'arrondissement de Pont-l'Évêque en 1801, puis à celui de Lisieux lors de la suppression du premier en 1926, ainsi que successivement aux cantons de Touques en 1793, de Pont-l'Évêque en 1801, et de Trouville-sur-Mer depuis 1872. C'est la vogue des bains de mer qui, ayant fait le succès de Trouville-sur-Mer, va déborder sur l'autre rive de la Touques et créer une nouvelle « colonie » de baigneurs. Et pourtant, en 1870, les Guides Joanne, la référence pour les voyageurs du XIXe siècle, écrivent : « Quoiqu'elle paraisse être simplement le prolongement de celle de Trouville, la plage de Deauville est, en réalité moins commode. ». A l'origine, c'est Dieppe qui inaugure en France les bains de mer en 1812, elle atteint le succès avec la duchesse du Berry qui y passe la saison. Le relais est pris par Trouville-sur-Mer, qui n'est encore qu'un village, et va se développer avec la nouvelle bourgeoisie française, mais aussi avec l'aristocratie du Second Empire. En 1847, Trouville, pour établir une correspondance régulière avec les trains de Paris qui arrivent maintenant au Havre, construit une longue jetée, à l'embouchure de la Touques, pour faciliter l'accostage des vapeurs. Celle-ci bouleverse les courants marins et du sable s'accumule désormais le long des marais et des garennes de Deauville, repoussant la mer et créant une grande plage de sable.  Eugène Boudin

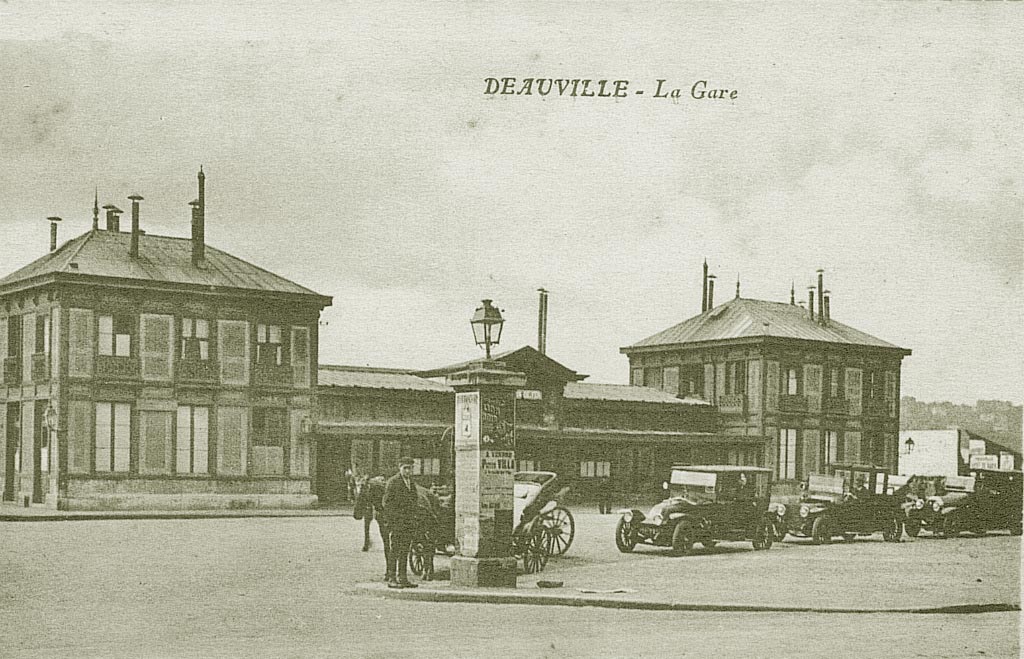

Tandis que Napoléon III fait construire pour l'impératrice Eugénie de Montijo la villa Eugénie à Biarritz, des investisseurs créent de toutes pièces de nouvelles « colonies » balnéaires : Cabourg par Durand Morimbeau en 1853, Houlgate par Victor Deslise en 1854 et Villers-sur-Mer par Félix Pigeory en 1856. Parmi les habitués de Trouville, le docteur Joseph Olliffe a acheté une confortable villa sur la plage. Ce médecin mondain de l'ambassade d'Angleterre et du duc de Morny est en vogue à la cour de Napoléon III. Il s'imagine lui aussi en créateur-bâtisseur. Il a sous les yeux les garennes de Deauville à peine bonnes pour la chasse aux lapins, comme d'ailleurs le comte d'Hautpoul, nommé maire de Trouville en 1857, qui cherche à étendre sa ville, coincée entre la Touques et les falaises, et qui, en 1847, annexe le petit territoire d'Hennequeville. Encouragé par Morny, Olliffe investit avec le banquier Armand Donon, de la Banque ottomane, la somme de 800 000 francs or pour l'achat de 240 hectares de marais reconnus par l'état propriété de la commune. Les travaux de drainage commencent en 1859, au moment où Arcisse de Caumont ne cite de Deauville que la vue magnifique qu'il découvre du haut de la colline où est établie la vieille église paroissiale Saint-Laurent, dont la partie la plus ancienne remonterait au XIe siècle avec des reprises des XIIIe, XVe et XVIe siècles6. Sur les pentes autour de l'église sont regroupées les fermes des paysans qui vivent de l’agriculture et de l’élevage. Les marais ou garennes, situés en contrebas du village et sur lesquels allait s'édifier le futur Deauville, servent encore à faire paître les vaches et les moutons. Il faut quatre années, de 1860 à 1864, pour que le Deauville moderne sorte des marais et que sa population soit multipliée par dix.  L'ancienne gare de deauville - trouville

Pour le développement et pour assurer la valorisation de leurs investissements, Olliffe et Donon parlent de leur projet à des financiers, comme Delahante, et des architectes, comme Desle-François Breney qui vient de réaliser les plans du casino-salon de Trouville-sur-Mer. Une société est rapidement constituée sous la protection de Morny, discret pour ne pas apparaître dans le montage mais suffisamment présent pour en toucher les intérêts. Rapidement, de riches familles, tels les Greffulhe ou Sipière, d'autres banquiers, comme les Tenré, Dalloz ou Boitelle, ou encore des agents de change, avec les Dollfus ou Salamanca, achètent des lots pour y faire construire leurs « chalets de villégiature ». La réalisation du plan d'urbanisme, dessiné par Desle-François Breney, est confiée aux entrepreneurs Castor et Mauger, qui bâtissent également pour eux.  Le Duc de Morny Breney partage l'espace en quatre zones : en bord de mer, des lais jusqu'à l'avenue Impériale, la zone résidentielle de luxe avec le casino, en arrière une zone urbaine populaire, au pied de la colline une zone mondaine avec l'hippodrome et le long de la Touques une zone d'activité avec le port et le débarcadère du chemin de fer. L'espace est inscrit dans un quadrilatère, structuré autour d'un cardo avec une avenue reliant le casino en bord de mer à l'hippodrome et l'avenue Impériale, ancien « chemin des douaniers », parallèle à la mer, reliant l'autre rive de la Touques par un pont, et partagé par un quadrillage de larges rues. Exclu du plan d'urbanisme, l'ancien bourg reste exilé en haut de la colline, autour de l'église Saint-Laurent, en liaison avec la zone populaire par le prolongement de ses chemins vicinaux. Ce plan classique est inspiré à Breney par les principes parisiens du baron Haussmann. Cela a l'avantage de ne pas déboussoler la clientèle qui retrouve à Deauville ses repères urbains, « la haute société se retrouve pour ainsi dire chez elle ». Pour des raisons aujourd'hui inconnues, la zone populaire n'est pas réalisée, même si les liaisons avec l'ancien Deauville le sont. Morny exploite l'espace libre en étendant la superficie de l'hippodrome. Sa réalisation est confiée à l'architecte de Saint-Germain. L'inauguration de l'hippodrome en août 1863, en même temps que la gare, lance pour de nombreuses années les mondanités deauvillaises de la saison estivale. Pour éviter le détour par Le Havre, il faut prolonger la ligne de chemin de fer à partir de Lisieux. Morny, actionnaire de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, comme Charles Laffitte, concède à ce dernier des terrains près de sa propriété. Lafitte y fait construire le Grand hôtel et favorise la prolongation de la ligne de Lisieux à Deauville. La gare est inaugurée en 1863. Olliffe et Donon rétrocèdent aux Domaines des terrains pour le creusement d'un avant-port éclusé et d'un bassin à flot, dans le prolongement des digues construites par Trouville qui ne dispose que d'un port d'échouage à l'embouchure de la Touques. Le bassin à flot mesure 300 m de long pour une largeur de 80 m et comporte une cale de débarquement. La « presqu'île de la Touques », comprise entre le bassin à flot et le fleuve, est concédée à des entreprises spécialisées dans le traitement de la houille venant d'Angleterre et du bois importé des pays nordiques. Pour faciliter le transport des marchandises, un embranchement de la ligne de chemin de fer est prolongé jusqu'à la presqu'île. Le nouveau port de Deauville est inauguré le 1er août 1866. Entre 1860 et 1864, toute l'infrastructure est réalisée, les marais asséchés, les dunes aplanies et les rues tracées. Elles sont surélevées de 1,50 m par rapport au niveau initial des marais, ce qui oblige les propriétaires à combler leur parcelle et à faire construire sur sous-sol. Entre la plage et le premier rang de villas qui doivent être en recul de 10 m, « La Terrasse », une digue-promenade longue de 1 800 m et large de 20. Commencée en 1860, elle est terminée en 1864 et possède un éclairage public grâce à l'usine à gaz construite dès 1861. Sur son parcours est construit l'hôtel des Terrasses, aujourd'hui démoli, sur les fondations duquel est bâti le lycée de Deauville, utilisé comme établissement d'internement de prisonniers allemands en 1944.

Les fondateurs sont les premiers à construire leurs villas sur de vastes parcelles. Morny fait réaliser la villa Sergewna, Olliffe le Victoria Loge et Donon la villa Élisabeth. Les investisseurs se disputent les meilleurs parcelles, celles disposant d'un accès direct à la plage avec vue sur la mer. Les architectes dessinent les plans des villas dans le « style éclectique », un savant mélange de styles régionaux et historiques. Ces villas doivent être ostentatoires et afficher la réussite sociale de leur propriétaire, « partout l'élégance, partout l'inattendu, partout la fantaisie dans ce qu'elle a de plus exquis et de plus ingénieux. Ici, un chalet russe aux délicates arabesques ; à côté, une maison hollandaise avec tour et pignon étayés ; plus loin, deux villas construites dans le style le plus pur de l'ancienne architecture anglaise, plus loin encore et sur tout le profil de la terrasse, une série de créations fantastiques, réunissant toutes les variétés et tous les genres, réunissant même toutes les nationalités. C'est ainsi que Suisses, Espagnols, Anglais, Américains, Hollandais et même Turcs, réalisent par leurs excellents rapports le rêve si cher aux utopistes de la fraternité universelle ».

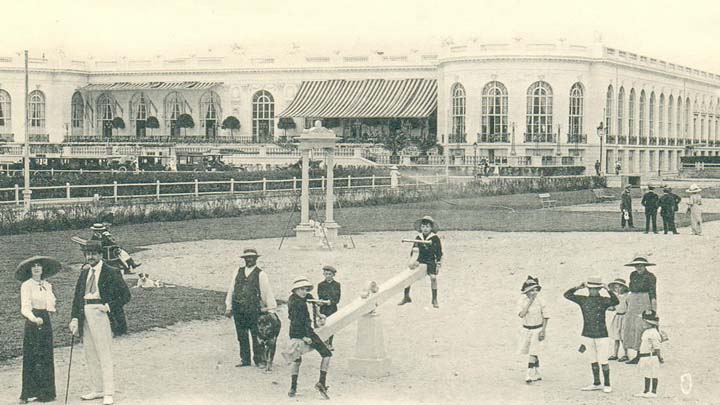

Par opposition à Trouville, station balnéaire, Deauville se veut « ville de plaisirs ». Un établissement hydrothérapique est quand même construit en 1862 à l'extrémité de la digue-promenade près de la Touques. Il propose des bains chauds et froids, d'eau douce ou d'eau de mer. Il loue aux estivants des cabines de bains fixes ou mobiles ainsi que le mobilier de plage nécessaire. Le casino au centre de la promenade fait face à un parc de trois hectares. À l'arrière de celui-ci, « les Arcades » (toujours visibles aujourd'hui) encadre la perspective, avec des boutiques sur rue et des logements en location à l'étage. Le casino est inauguré le lendemain du 14 juillet 1864. D'un côté du casino, le « Grand Hôtel du Casino », de l'autre, un espace vide attend la construction d'un deuxième hôtel.

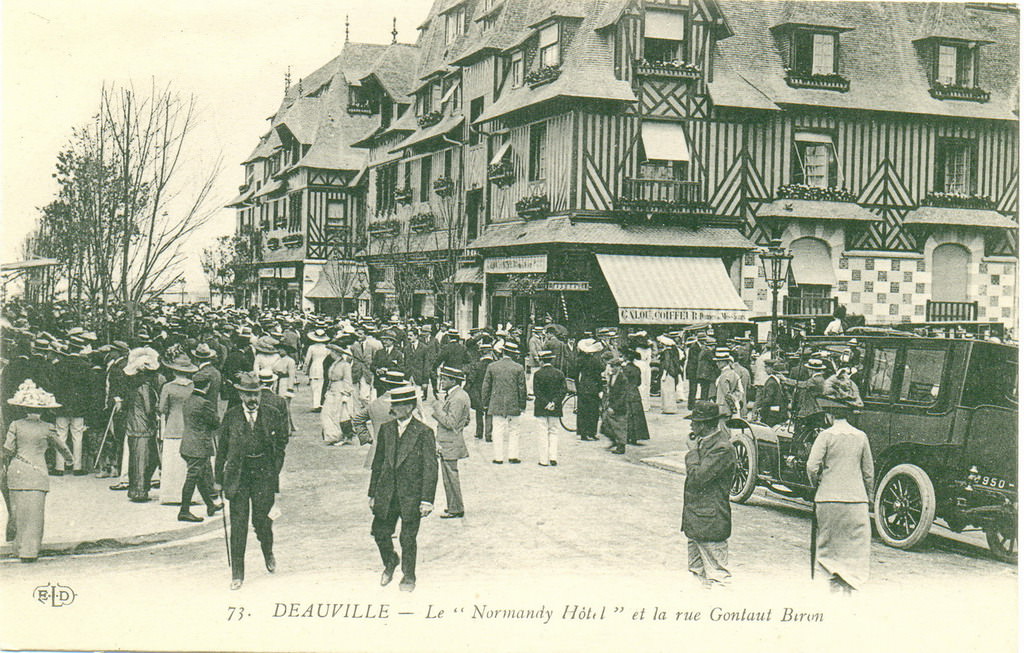

Architecte et actionnaire de la Société immobilière, Desle-François Breney, est nommé maire de Deauville en 1861. Il sait concilier les intérêts de la commune et ceux des investisseurs. La municipalité prend à sa charge l'entretien de certaines rues en échange de terrains pour la construction de bâtiments publics. En 1864, deux terrains sont cédés pour la construction de la nouvelle église Saint-Augustin et de son presbytère. L'année suivante, trois nouvelles cessions pour la construction de l'école, du marché couvert et du temple pour la colonie anglaise. Il dessine les plans de ces constructions avec l'architecte parisien André Jal. Pendant la crise et la Belle Époque, la bordure maritime du pays d'Auge s'est fortement modifiée durant ces vingt dernières années. De petits villages agricoles sont devenus dans ce laps de temps des villes balnéaires connues et courues souvent du monde entier. Suivant un classement des guides Joanne, d'abord des villégiatures de « grande bourse », Trouville-sur-Mer, une station balnéaire internationale, Deauville, la ville des plaisirs de l'aristocratie d'Empire, Houlgate, le rendez-vous de la bourgeoisie industrieuse et Cabourg, un centre littéraire et théâtral, et puis des stations de « petites bourses » comme Honfleur, une ville d'artistes peintres, et Villers-sur-Mer, une station familiale. En 1868, le Guide Conty, Côtes de Normandie parle ainsi de Deauville : « Deauville est-il appelé à soutenir sa réputation factice et exagérée, et les familles vraiment bourgeoises se décideront-elles jamais à voir y implanter « leur tente » ? J'en doute fort […] Ajoutons qu'en raison des sables mouvants, Deauville ne vaut pas, à beaucoup près, Trouville, ni comme plage, ni comme végétation. […] En effet, tout, à Deauville, est prétentieux, même jusqu'à la mer, après laquelle il faut courir. « En un mot, je me résume : beaucoup de sable et beaucoup trop de poudre aux yeux. ».  La rue Gontaud-Biron

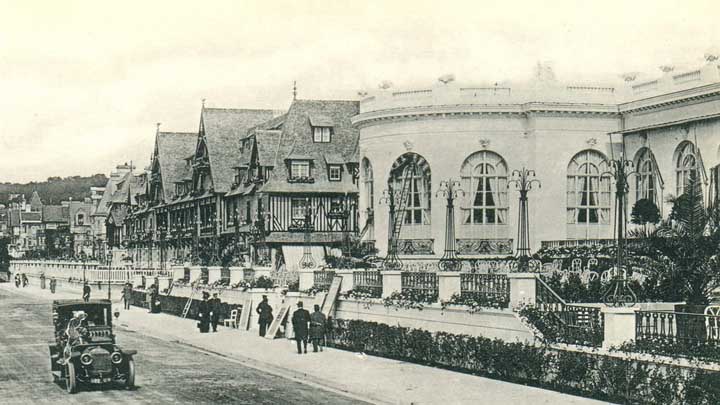

Le décès du duc de Morny en 1865 n'affecte pas le développement de Deauville, celle-ci ayant déjà acquis une dynamique propre. Le coup fatal vient de la chute de l'Empire en 1870 : en une saison, l'aristocratie d'Empire se fait discrète et déserte ses villas deauvillaises. Le port n'aura jamais de deuxième bassin à flot et l'établissement hydrothérapique est même détruit en 1877 par manque de clientèle. La crise économique de 1870 raréfie le trafic marchand maritime au profit du Havre ; les entreprises industrielles, principalement des scieries de la « presqu'île de la Touques » disparaissent. Si le deuxième hôtel de luxe n'est pas construit à côté du casino, sur son emplacement s'édifie, en 1875, le « Cercle des propriétaires » réservé aux grands propriétaires d'écuries de courses. Aux bouleversements politiques et à la crise économique, vient s'ajouter une crise écologique. La modification du rivage, due aux jetées de l'embouchure de la Touques, et qui avait créée la plage de sable de Deauville, est encore amplifiée par la création de l'avant-port. Une forte tempête, lors de l'hiver 1874-1875, jette sur le rivage un banc de galets à 300 m de « la Terrasse », formant une « noue » entre elle et la plage. La Société des bains de mer tente de transformer cette réserve d'eau en lac sans résultat ; le lac se comble petit à petit créant un lais de 15 hectares obligeant à la construction d'une estacade en bois pour atteindre la mer. En 1883, les Domaines cèdent une partie du terrain non aedificandi gagné sur la mer aux propriétaires riverains, à charge pour ceux-ci de créer une nouvelle terrasse empierrée de 10 m de large et de prolonger les rues d'accès jusqu'à celle-ci. Jusqu'en 1881, Deauville n'a pas de bâtiment administratif. C'est à cette date qu'est construite la mairie qui abrite alors la poste puis plus tard un commissariat de police, avant que les façades soient transformées, dans les années 1960, en style néo-normand31. Pour terminer le siècle, le ministère de l'Intérieur ferme le casino pour irrégularités en 1889. Il est racheté, avec le Grand Hôtel du Casino, en 1893 par Edmond Blanc, grand propriétaire d'écuries de courses. Celui-ci démolit le casino en 1895 et prolonge l'avenue de l'Hippodrome jusqu'à la Terrasse23. Ainsi se termine la Belle Époque pour Deauville.  Boulevard de la Mer

Pour le second souffle et les années folles, alors qu'au début du XXe siècle, Deauville demeure dans l'ombre de Trouville-sur-Mer, station plus réputée pour la clientèle parisienne. Le nouveau maire, Désiré Le Hoc, décide de relancer Deauville. Il fait appel à Eugène Cornuché, exploitant du casino de Trouville depuis 1909. Celui-ci s'installe à Deauville, se rend acquéreur en 1910 du Grand Hôtel du Casino et fait construire à sa place un nouveau casino inauguré le 10 juillet 1912. Dès l'inauguration, le nouvel établissement de jeu de Deauville supplante celui de Trouville, et la croissance de Deauville est amorcée. En 1912 est aussi ouvert l’hôtel Normandy et en 1913, un second palace, l’hôtel Royal, est construit à l'emplacement de la villa La Louisiane du baron Erlanger et de celle du duc de Morny, tournant ainsi une page de l'histoire de Deauville. Pendant la Première Guerre mondiale, Le Royal, comme beaucoup d'autres hôtels normands, est transformé en hôpital militaire complémentaire pour recevoir des blessés directement du front grâce à la ligne de chemin de fer. La villa des Flots construit par Botelle, préfet de police du Second Empire, achetée en 1867 par le comte Roger de Gontaut-Biron, est démolie en 1911 pour faire place au Normandy-Hôtel.  Le casino

Le rivage continuant à reculer, 17 nouveaux hectares de lais sont cédés à la municipalité en 1913. La ville de Deauville construit le club de tennis Lawn-Tennis. Elle rétrocède de nouveau des terrains aux riverains en 1917, mais cette fois-ci sans servitude ; ils peuvent transformer ces nouveaux espaces en jardins. Les parties restant à la commune sont aménagés en espaces verts par l'architecte parisien Jean-Claude Nicolas Forestier. En 1911, le comte Le Marois fait construire les tribunes de l'hippodrome de la Touques en s'inspirant de celles de Longchamp33. En 1912 et en 1913, l'architecte Théo Petit, conçoit, à l'arrière du casino, un ensemble de boutiques de luxe pour, entre autres, le joailler Van Cleef & Arpels et la styliste Coco Chanel. Il y incorpore le café de la Potinière. Les Magasins du Printemps ouvrent leur première boutique hors de Paris, dessinée par les architectes Georges Wybo et Émile Mauclerc.  La terrasse

Le 12 mai 1921, la commune reçoit le même jour que Trouville-sur-Mer, le label officiel de station climatique. Le Casino de Deauville, lieu de rencontres et de mondanités, connaît des soirées de gala réputées, ainsi qu’une grande activité dans les salles de jeu. La période des Années folles marque le sommet de cette réussite avec des grands personnages comme le roi Alphonse XIII d'Espagne ou bien encore André Citroën. C'est en 1924 que sont ouverts les « Bains pompéiens » avec les célèbres « Planches » et en 1929 qu'est créé le Yacht-club. Le troisième palace l'hôtel du Golf n'est pas construit à Deauville, en 1927, mais sur la commune de Saint-Arnoult par François André, successeur d'Eugène Cornuché. L'exiguïté de la commune limitait son expansion. Avec les revenus que lui procurait le casino, la commune de Deauville se porte acquéreur, en 1927, de terrains à Tourgéville et Benerville-sur-Mer pour y aménager l'hippodrome de Clairefontaine. En 1930, elle renouvelle l'opération sur la commune de Saint-Gatien-des-Bois, pour l'établissement d'un aérodrome.  Deauville - 1920

Dans les années 1930, Deauville n'est pas épargnée par la crise internationale qui atteint la France. Le maire, Robert Fossorier, réagit en élaborant un programme d’économies qui met Deauville de nouveau en sommeil jusqu'à l'après-guerre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Deauville est occupée par l'armée allemande. La ville est peu habitée : en mai 1943, les enfants et les vieillards ont été évacués vers l'intérieur. Elle se trouve maintenant en zone littorale interdite à toute personne n'y habitant pas avant-guerre. La ville a perdu son aspect de cité souriante, les hôtels de bord de mer et le casino sont recouverts d'une peinture bariolée de camouflage, les villas du front de mer sont délabrées et souvent vidées de tout ce qui pouvait être utilisable par les troupes d'occupation. La villa Citroën est transformée en Soldatenheim « foyer des soldats ». La plage est envahie d'ajoncs et de broussailles qui font concurrence aux barbelés. Les rues qui débouchent sur la promenade sont coupées de fossés anti-chars. Une voie ferrée sort de la gare et court sur des traverses directement posées sur le revêtement de l'avenue de la République avant d'escalader le coteau en direction des fortifications du mont Canisy. Le 19 août 1944, le kommandant major Rimmer convoque les autorités municipales, le maire Robert Fossorier, ses deux adjoints et le secrétaire de mairie, pour une réception d'adieu avant de quitter la ville pour se retrancher sur les hauteurs de Trouville et maintenant tout le monde attend les libérateurs.  Le Pont des Belges en 1944

Après le débarquement de juin 1944 et la bataille de Normandie, les armées anglo-canadiennes du général Montgomery libèrent la côte normande à l'est de l'Orne lors de l'opération Paddle. C'est aux unités de la 6e division aéroportée britannique (la 6th Airborne) du major-general Richard Gale — les parachutistes de la nuit du 5 au 6 juin 1944 sur le canal de l'Orne — qu'est confiée la libération du pays d'Auge. Aux unités belges de la Brigade Piron, qui sont passées aux ordres de Gale, est confiée la libération de la côte, et après Cabourg, Dives-sur-Mer, Houlgate, Villers-sur-Mer, ils arrivent en vue de Deauville et Trouville. Dès le 20 août des contacts sont pris entre des envoyés de Deauville et les troupes alliées qui savent maintenant que les Allemands ont évacué la rive ouest de la Touques y compris le mont Canisy39. Ils ont établi sur ce fleuve leur dernière ligne de défense pour permettre au reste de la VIIe armée allemande de passer la Seine sans encombre. Ils sont retranchés dans un fortin qui tient sous son feu ce qui reste du pont qu'ils ont fait sauter et ils disposent sur les hauteurs de canons anti-aériens de 88 qui font merveille sur les objectifs au sol et de mortiers. Les troupes belges, rejointes par des troupes britanniques arrivées par les hauteurs, sont sérieusement accrochées sans que des groupes d'habitants qui fêtent les libérateurs se mettent à couvert, il y a de nombreuses victimes civiles dans les rues rectilignes de Deauville prises en enfilade depuis les hauteurs de Trouville. Ce n'est que le jeudi 24 août à 8 h 20 du matin que les troupes belges franchissent la Touques sur une passerelle de fortune jetée sur les ruines du pont entre Deauville et Trouville. Les forces alliées pourchassent les Allemands dans leur retraite jusqu'en Belgique et en Hollande. C'est en souvenir de leurs libérateurs que le pont reconstruit entre les deux villes porte le nom de « pont des Belges ». Dans les années 1960, Deauville prend conscience de son image et de ses atouts, mais également de la nécessité de s’adapter aux exigences d’une nouvelle clientèle. Michel d'Ornano devient maire, alors que Lucien Barrière succède à son oncle, François André, à la tête du casino et des palaces. Un festival de renommée mondiale est créé : le Festival du cinéma américain, qui accueille chaque année en septembre nombre de stars américaines et françaises. Deauville est à présent reliée à Paris par l'autoroute A13 et sa bretelle A132, ce qui met la station à environ 2 h 0 de la capitale « et qui en fait en quelque sorte sa banlieue ». Ainsi, aux 4 000 Deauvillais s'ajoute un nombre important de Parisiens venant passer leurs week-ends ou leurs vacances dans la station, à tel point que Deauville est surnommée le « 21e arrondissement ». La ville comprend, en 2008, environ 5 000 résidences secondaires pour un peu moins de 7 200 habitations (environ 70 % de résidences secondaires). La ville s'est fortement développée pendant le XXe siècle puisque Deauville ne comprenait que 1 154 habitations en 1915. |